認知症総合支援事業(地域包括支援センター)

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症の正しい理解の普及、早期診断・早期対応の支援、本人及び家族への支援等に取り組んでいます。

認知症初期集中支援チームとは

医療・介護専門職、認知症サポート医からなるチーム員が家族等からの相談により、ご自宅で生活されている認知症が疑われる人や認知症の人を訪問し、医療や介護など、その人に応じた支援を行います。(チラシ)

認知症サポーター養成講座とは

講師役である「キャラバン・メイト」を無料派遣し、地域や職域団体等を対象に、認知症の正しい知識や、接するときの心構えなどをお伝えする講座を「認知症サポーター養成講座」と呼びます。

認知症サポーター養成講座は、自治体や職域団体・企業、自治会等と「キャラバン・メイト」の協働で行われ、講座を受講した人が、「認知症サポーター」となります。

認知症サポーターの育成は、厚生労働省が実施する「認知症サポーター100万人キャラバン」における主な取り組みであり、これにより、「認知症になっても安心して暮らせるまち」の実現を目指しています。

認知症サポーターの役割

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」です。その上で、自分のできる範囲でサポーターとして活動しています。認知症サポーター養成講座で得た知識を生かし、近所で気になることがあればさりげなく見守る、まちなかで困っている人がいたら手助けすることも立派な活動のひとつです。

講座を修了すると、認知症を支援するサポーターの「目印」として、オレンジリングをお渡しします。

認知症サポーター養成講座の開催を考えている団体や企業の方へ

職域団体、市内に在住・在勤・在学されている方の任意の集まりで、1回の講座に10名以上の受講者を確保できる場合、講座の講師(キャラバンメイト)を派遣します。(無料)

申し込みの流れは、認知症サポーター講座チラシを確認してください。

認知症サポーター養成講座受講者数

認知症サポーター数 12,332人 (令和6年3月31日現在)

認知症サポーター養成講座は、平成22年度から取組み、ご近所や友達といった有志の集まりや、自治会、コンビニ、だんじり関係団体、地域諸団体、小学校、中学校、PTAなどから申し込みを受けて実施しています。

社会福祉協議会主催の認知症サポーター養成講座

認知症サポーター養成講座受講生募集

認知症について正しく理解するための市民向けの講座です。

認知症の症状や認知症の方への接し方を学ぶことができます。

初回受講者には、サポーターの証として“オレンジリング”をお渡しします。

令和7年度 社会福祉協議会主催の「認知症サポーター養成講座」は終了しました。

団体、事業所などで主催していただく場合は、随時受け付けていますので、ご相談ください。

認知症キャラバン・メイトとは

「キャラバン・メイト」は認知症サポーター養成講座の企画・立案をし、講師を務める人です。医療や介護の専門職をはじめ、多様な人材がメイトとして活躍しています。「キャラバン・メイト」になるには、大阪府が開催するキャラバン・メイト養成講座を受講する必要があります。受講に関しては、地域包括支援センターにお問い合わせください。

泉大津市の認知症キャラバンメイト 【所属事業所一覧】R8.1.27現在(五十音順)

|

アザリアケアプランセンター |

|

オズ居宅介護支援事業所 |

|

居宅介護支援事業所 覚寿園 |

|

ケアプランセンターぼいす |

|

ローズガーデン条南苑ケアプランセンター |

|

デイサービスジャンボ |

|

デイサービスタタミ |

|

リハ栄養センターリハビリGO |

|

メディカルケア訪問看護ステーション |

|

愛の家グループホームあびこ |

|

愛の家グループホームいけうら |

|

特別養護老人ホーム美休 |

|

特別養護老人ホームローズガーデン条南苑 |

|

アベリア薬局 |

|

メロディー薬局 |

|

オズいきいきネット相談支援センター |

|

覚寿園いきいきネット相談支援センター |

|

百楽園いきいきネット相談支援センター |

|

ローズいきいきネット相談支援センター |

|

泉大津市地域包括支援センター |

|

泉大津市社会福祉協議会 |

|

泉大津市高齢介護課 |

|

泉大津市障がい福祉課 |

|

泉大津市生活福祉課 |

認知症サポーターステップアップ講座とは

認知症サポーター講座を受講された人を対象にした講座です。

講座では、認知症サポーターで学んだことを基本として、認知症の人や家族の気持ちや困りごとを知り、具体的な接し方やサポーターとしてできるお手伝いについて考えます。認知症を自分事として考え、認知症の人や家族を手助けする活動をするために、一歩踏み出して活動したいという人のための講座です。みんなで一緒に考え、行動し、支援の輪を広げましょう。講座修了後、社会福祉協議会のボランティアセンターにボランティア登録することができます。登録すると、ボランティア活動やボランティア保険に関する情報提供、活動の紹介、相談などを受けることができます。

認知症サポーターステップアップ講座 ♪広がれオレンジの輪♪

令和7年度の認知症サポーターステップアップ【講座7月10日、8月7日の2日間】は終了しました。

講座には9名の認知症サポーターが参加され、2日間の講座を修了されました。

ご自身の学びを深めるとともに、認知症の人がしたいことや一緒に楽しめそうなことについて話し合いました。

VR認知症体験会 ~認知症を体験する~

認知症になると気持ちを表現しづらくなり、本人の行動が“周囲には理解できないもの“と映ってしまうことが多くあります。

その行動は「徘徊」「帰宅願望」「入浴拒否」「暴力・暴言」などの様々な言葉で表され、”認知症だから起こすもの”と思われがちです。

しかし認知症の人すべてに、このような言動が現れるわけではありません。本人がとるこれらの言動には、本人の性格やこだわりのほか、家族・支援者の言動が影響して引き起こされたり、理由があることが多いのです。

今回は講義で「認知症について学ぶ」のではなく、認知症の人が体験している世界をVR機器をとおして「認知症を体験する」ことで、認知症を理解しようとするプログラムです。

※VRゴーグルをつけて映像を視聴します。VR酔いをされる方は体験できない可能性があります。

令和7年度の「VR認知症体験会」は終了しました。

令和8年1月14日(水)に、総合福祉センターにて開催しました。

10時30分~12時00分と14時00分~15時30分の2回開催で、計35名の方にご参加いただきました。

当日は、VRゴーグルをつけて①視空間失認、②幻視、③見当識障害という認知症の3つの中枢症状を体験しました。

参加者の皆様からは、「認知症の方がどう不安に感じるのかわかった」「本人のとまどい、恐怖心を感じられた」「自分の知らない世界が少し分かったような気がします」などの感想をいただきました。

VRゴーグルでの体験を通して、当事者の視点に立ってみることで自分ごととして考えていただく機会となりました。

来年度も開催を検討中ですので、皆様のご参加をお待ちしています。

認知症カフェ支援

認知症の人、家族、医療や介護の専門職、地域の人など、誰もが気軽に集え、相談もできる居場所(いわゆる認知症カフェ)の開催を支援しています。

市内の認知症カフェ

認知症カフェは、基本的に認知症や介護に関する相談の場ですが、実施主体によって内容はさまざまです。 どなたでもお気軽にお越しいただくために、泉大津市では「認知症カフェ」を「人(にん)カフェ」と呼ぶことにしました。 認知症に関するご相談だけでなく、住み慣れた地域に暮らすいろんな人との出会いのきっかけになれば幸いです。目印ののぼり(右の写真)を立てていますので、見かけたらぜひお立ち寄りください。

※なお、全国的な呼称である「認知症カフェ」と、泉大津市の「人(にん)カフェ」の両方の名称が存在することについては、ご了承ください。

※カフェの開催状況については変更があり得ますので、「人(にん)カフェチラシ(PDF)」に記載されている各連絡先にお問い合わせください。

認知症カフェの特徴

認知症の人やその家族、支援者や地域の人が

- 誰でも気軽に参加できる

- 専門職への相談などができる

認知症の人にとって

- 自分が行きたいときに行ける

- 受け身で用意されたプラグラムをこなすのではなく、他の参加者と同じ立場で参加し、好きな事をしながら自分の役割や居場所を見出し、自分らしく過ごすことができる

- 参加をきっかけとして専門的な支援につながっていく

家族にとって

- 悩みを打ち明けたり、専門職からの助言を受けたりできる

- 認知症の人が生き生きとしている姿をみたり、第三者が間に入ったりすることにより、本人と家族の間に変化が生まれることもある

認知症の人やその家族にとって

- 社会とつながりをもち、自分たちの思いを発信できる場

- 地域の人の認知症への理解を深め、支援の輪を広げているきっかけになる

おでかけ人(にん)カフェ ♪広がれオレンジの輪♪

コロナ禍がきっかけで始まった屋外での認知症カフェ「認知症オープンカフェ」ですが、 「おでかけ人(にん)カフェ」として、これからも市内のさまざまな機関やイベントとコラボして開催していきます。 オープンカフェでも認知症や介護に関する相談をお聞きしていますので、お知り合いやご近所の人ともお誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。

令和6年度

令和6年度は、5月12日(日)の東陽ふれあいフェスタ、10月20日(日)のだれでもchallengeで人カフェを行いました。 相談はありませんでしたが、今後もいろんな場をとおして「人カフェ」の存在を知っていただく活動を行っていきます。

<お問い合わせ>

地域包括支援センター ☎21・0294

だれでもchallenge(だれでもチャレンジ)

認知症になったら何もできなくなるわけではありません。

認知症の本人が、自らの姿と声を通じて発信している「新しい認知症観」によって、認知症はさらに、誰にとっても身近になっています。

認知症の人が尊厳を保ちながら、希望をもって暮らすことができるよう、そして、認知症があってもなくても、その人らしく過ごし、やりたいことがきるようにと、「だれでもchallenge」を企画しました。参加、観覧自由です。みんなで、いろんなことにチャレンジしよう!

令和7年度の「だれでもchallenge」は終了しました。

11月2日(日)午前10~12時、シーパスパークにて開催しました。

当日は天候にも恵まれ、子どもも大人も、認知症の人もそうでなくても、ごちゃまぜでたくさんの人が楽しんでいました。

以下は令和7年度のだれでもchallengeの写真です。

来年も開催します。お楽しみに、ぜひご参加ください。

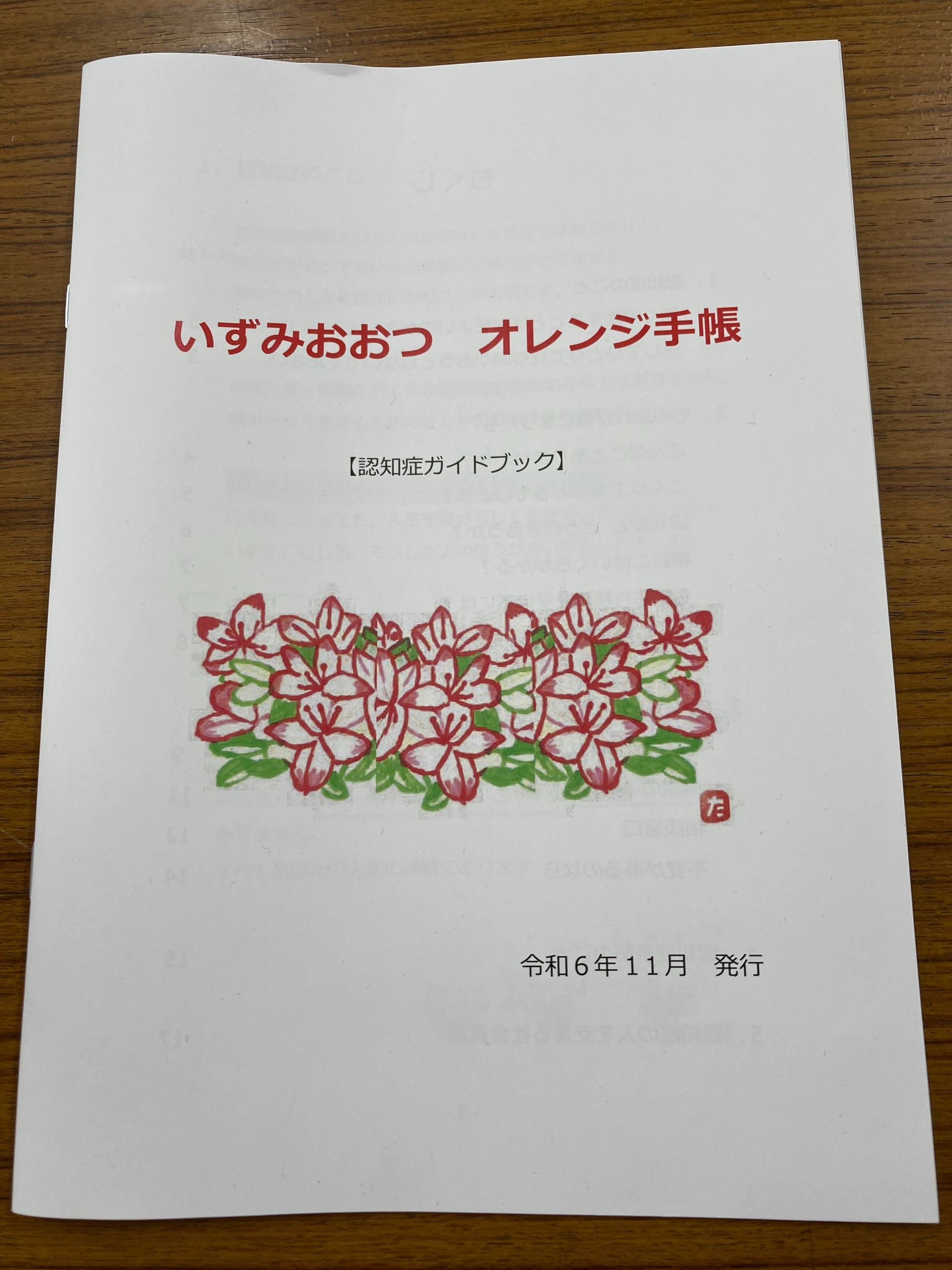

いずみおおつオレンジ手帳(認知症ケアパス)の発行

認知症と診断された当事者や家族が、相談窓口や医療・介護のサービス、地域の社会資源を知ることができるように、そして周囲の人が認知症に ついての理解を深め、偏見や誤解をなくすために、 「いずみおおつオレンジ手帳」を作成しました。

令和7年7月改訂版はこちらからダウンロードできます。「いずみおおつオレンジ手帳(PDF)」

認知症フォーラム

認知症は誰もがなりうることから、周囲が認知症への理解を深め、認知症の人やその家族がその人にとってよい環境で自分らしく暮らし続けられることができる地域の実現に向けて、認知症フォーラムを開催しています。

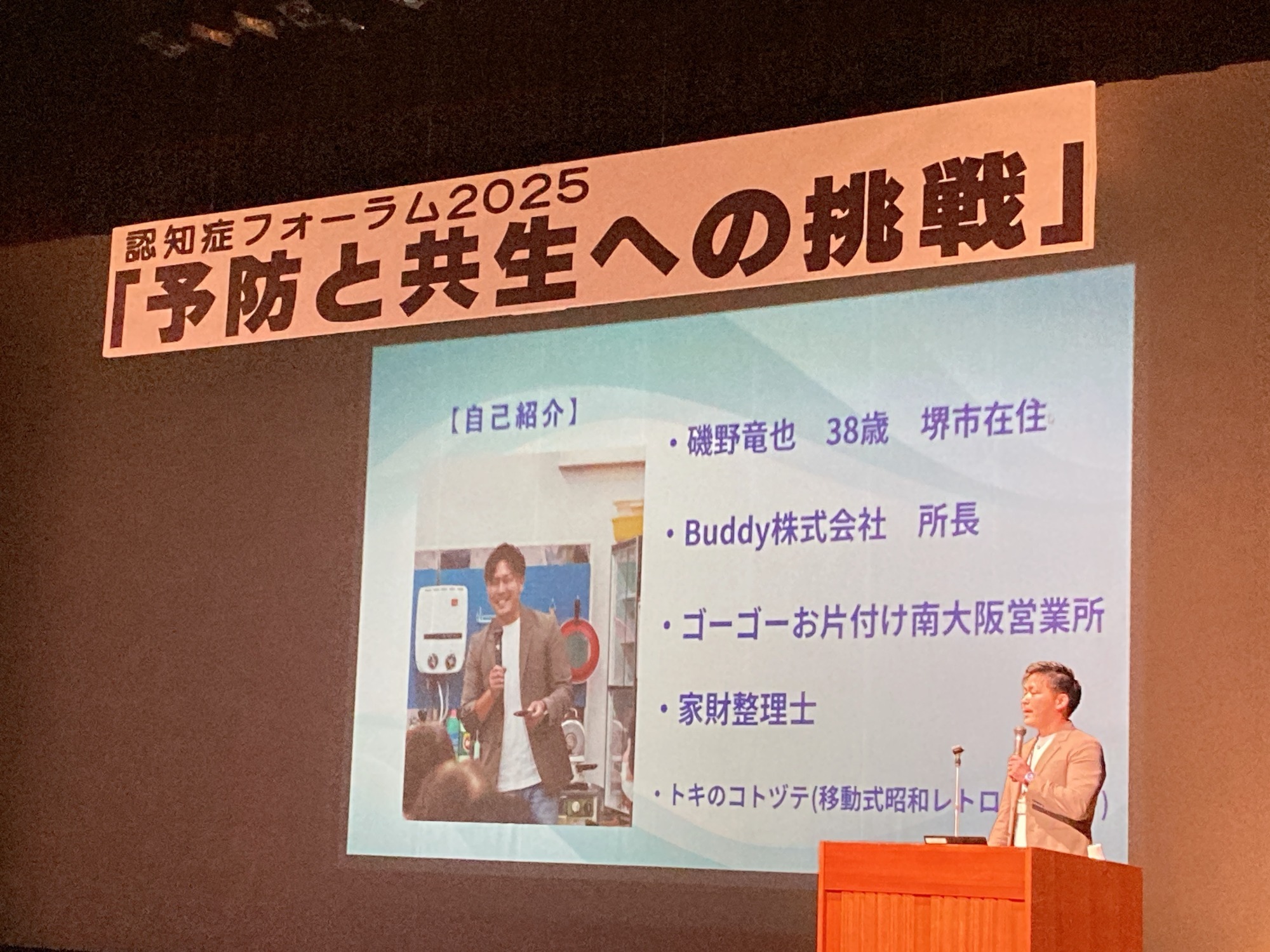

令和7年度の認知症フォーラム2025「予防と共生への挑戦」 は終了しました。

9月21日(日)午後1時~4時、テクスピア大阪にて開催しました。

【小ホール】 インボディや血管年齢、ベジチェックなどの測定体験

【ミニホール】 昭和レトロ家具の展示「トキのコトヅテ」

【大ホール】

1.認知症予防ダンス披露

○ 泉大津市のシニアダンスチーム さるすべりダンスサークル

○ 介護予防ボランティア ザ・ダンス

○ 泉大津市のボランティアダンスチームまかろんsisters

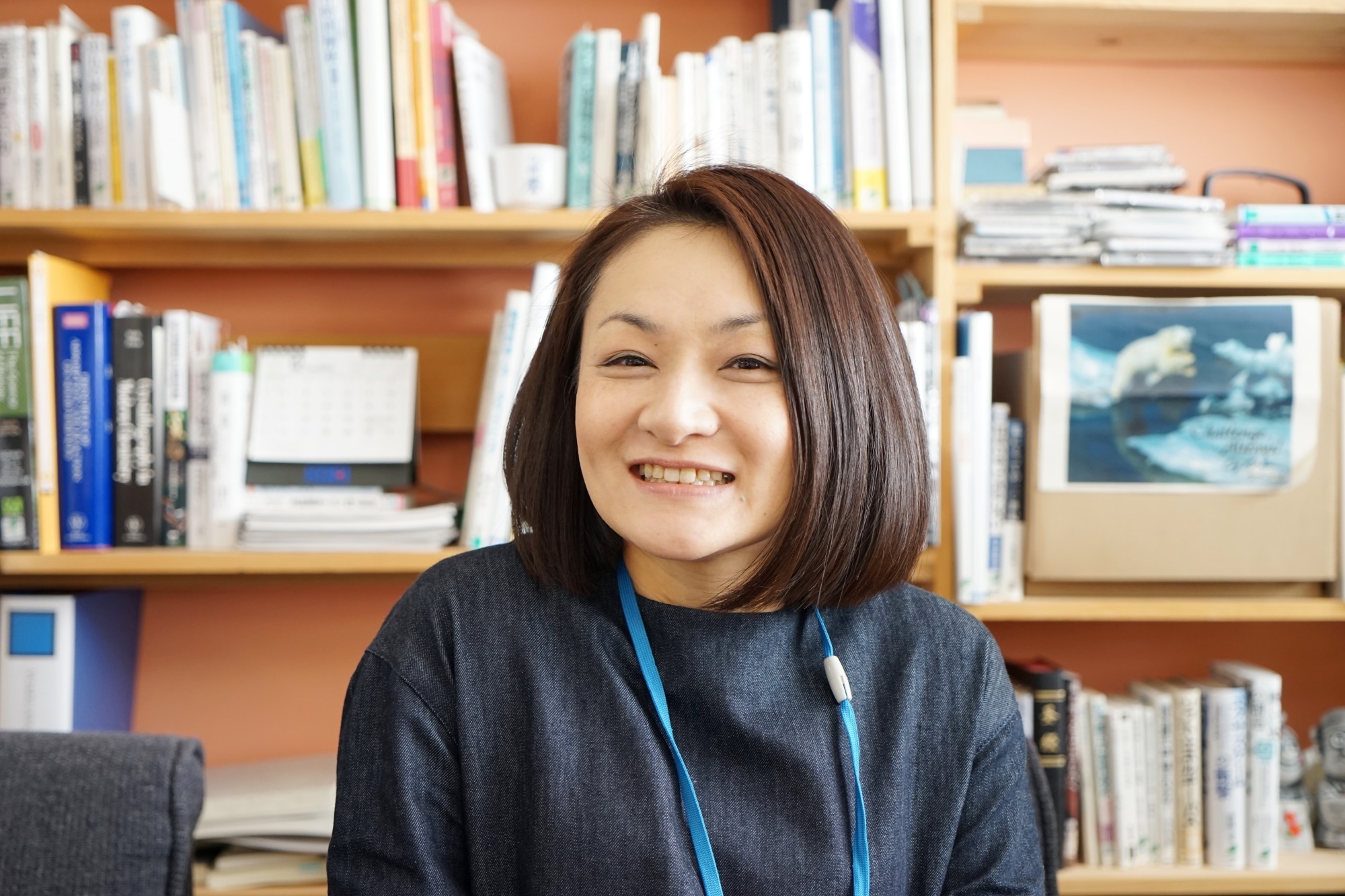

2.講演「ダンスによる高齢者の認知・身体機能向上の効果」

東京大学特任研究員 宮﨑敦子氏

医学博士。

東京大学先端科学技術研究センター 身体情報学分野 特任研究員。

東北大学大学院 医学系研究科の脳機能開発研究分野 博士課程修了。

脳と音楽の関係、ドラムを用いた認知症予防・改善プログラム開発などの研究を行っている。

ダンス・ボーカルユニットTRFと協働で高齢者向け健康長寿プログラムDVD『リバイバルダンス』の開発も行っている。

このダンス効果を60歳以上の健常高齢者で検証した結果、認知機能改善に有効であることを報告した。

10/23に「すごい音楽脳」をすばる舎から出版。

音楽を使った脳トレについて、実際に実験した結果を、そのエビデンスとともにまとめた。

また、Dr.DJ.ATSUKO名義で長年DJ活動を続けている。

日本神経科学学会員。同学会による市民公開講座「脳科学の達人」でもDJを行っている。

3.講演「ものとともに生きる~過去から未来へ~」

Buddy株式会社 磯野竜也氏

数多くの施設入居や家じまいをサポートしている介護特化型家財整理士※。

「ただ片付けるだけでは意味がない」「ただ片付けるだけでは終われない」という思いで、家財整理で集まった昭和レトロの

物を使って昔の生活空間を再現し、参加者の記憶を呼び起こすイベント「トキのコトヅテ」を各地で開催している。

※家財整理士…弁護士・司法書士・税理士・不用品回収業者などが創設した民間資格。転居や施設入所に伴う家財や資産の

片づけを、法律など専門的な知識を持ってコーディネートする。